HNTB Potential

Toutes les news sur mes passions & loisirs !Robocop 2

On prend les mêmes et on recommence. Robocop, incarné de façon on ne peut plus mécanique par Peter Weller, affronte à nouveau des méchants, qui essaient de le démolir à coups de masse, de chalumeau et autres instruments de tortures, avant de se retrouver face à face avec un deuxième robocop qui a la gâchette facile et des problèmes d’ego (on lui a inséré le cerveau d’un criminel sadique). Irvin Kershner, spécialiste des suites (on lui doit notamment «L’empire contre-attaque ») n’a sans doute pas raté son coup puisque le film a cartonné aux Etats-Unis. Mais il n’y est pas allé avec le dos de la cuiller en ce qui concerne la violence. La surenchère est continuelle et parfaitement gratuite. Si le public finit par avoir une impression cauchemardesque, ce n’est pas à cause du futur diabolique qu’on lui présente, mais à cause d’une bande-son tonitruante et discordante. Bref, à part quelques « pubs » futuristes et grinçantes à l’humour bienvenu, ce Robocop 2 ne séduira que les amoureux du sang pour sang. Et ils sont plus nombreux qu’on ne pense…

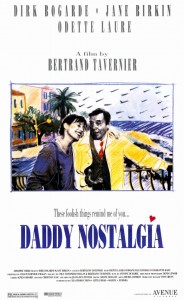

Daddy nostalgie

Avec « Daddy Nostalgie », on retrouve le Tavernier intimiste et sensible de « Un dimanche à la campagne »… avec cet humour qui distille toujours un léger parfum de tristesse. L’histoire est simple. Une jeune femme (Birkin, pétillante et toujours au bord de la fêlure) passe quelques jours avec ses parents. Ils parlent du passé. La mère (Odette Laure, grande comédienne à découvrir d’urgence) est une femme énergique, dévouée et n’ayant pas peur des coups de gueule. Le père (Dirk Bogarde, digne et intense !) sent approcher la mort… Tavernier, dans le décor d’un petit port de la Méditerranée qu’on sent massacré par les promoteurs immobiliers, filme des petits moments de bonheur qu’on sent fugitifs, des paniques devant la mort de ceux qu’on aime. Tavernier a su créer sur son plateau de tournage une formidable tension émotionnelle qui se sent à l’écran. Les trois interprètes apportent une telle chaleur humaine qu’on a les yeux mouillés et qu’on sort du cinéma en regardant ceux qu’on aime d’une façon différente. Comme pour en profiter avant qu’il ne soit trop tard ! Une tranche de vie d’une incroyable justesse et une véritable dentelle d’émotions.

Avec « Daddy Nostalgie », on retrouve le Tavernier intimiste et sensible de « Un dimanche à la campagne »… avec cet humour qui distille toujours un léger parfum de tristesse. L’histoire est simple. Une jeune femme (Birkin, pétillante et toujours au bord de la fêlure) passe quelques jours avec ses parents. Ils parlent du passé. La mère (Odette Laure, grande comédienne à découvrir d’urgence) est une femme énergique, dévouée et n’ayant pas peur des coups de gueule. Le père (Dirk Bogarde, digne et intense !) sent approcher la mort… Tavernier, dans le décor d’un petit port de la Méditerranée qu’on sent massacré par les promoteurs immobiliers, filme des petits moments de bonheur qu’on sent fugitifs, des paniques devant la mort de ceux qu’on aime. Tavernier a su créer sur son plateau de tournage une formidable tension émotionnelle qui se sent à l’écran. Les trois interprètes apportent une telle chaleur humaine qu’on a les yeux mouillés et qu’on sort du cinéma en regardant ceux qu’on aime d’une façon différente. Comme pour en profiter avant qu’il ne soit trop tard ! Une tranche de vie d’une incroyable justesse et une véritable dentelle d’émotions.

Tags:

Rodéo, un sport extrême en vedette sur votre mur !

Depuis quelques années, les sports dits extrêmes ont engrangé pas mal d’adeptes. Ces activités se caractérisent par une probabilité assez élevée de frôler une catastrophe grave, voire mortelle à la moindre erreur d’inattention. Côtoyer ainsi la mort fait grimper le taux d’adrénaline dans le sang qui donne ce sentiment vivifiant et euphorique tant recherché par ceux qui pratiquent ces loisirs. Il existe beaucoup d’activités qui permettent d’obtenir cet état excitation ultime : la course de vitesse sur des engins monstrueusement motorisés, le saut à l’élastique, le saut en parachute ou la corrida et bien d’autre encore.

Depuis quelques années, les sports dits extrêmes ont engrangé pas mal d’adeptes. Ces activités se caractérisent par une probabilité assez élevée de frôler une catastrophe grave, voire mortelle à la moindre erreur d’inattention. Côtoyer ainsi la mort fait grimper le taux d’adrénaline dans le sang qui donne ce sentiment vivifiant et euphorique tant recherché par ceux qui pratiquent ces loisirs. Il existe beaucoup d’activités qui permettent d’obtenir cet état excitation ultime : la course de vitesse sur des engins monstrueusement motorisés, le saut à l’élastique, le saut en parachute ou la corrida et bien d’autre encore.

Adepte de sensations fortes, voici un autocollant pour décorer votre intérieur et vous remémorer à tout instant l’état d’esprit dans lequel vous étiez : le stickers cowboy silhouette. Cet objet décoratif représente le Rodéo. Ce sport qui est aussi un véritable spectacle à lui tout seul a comme objectif pour le cavalier de rester le plus longtemps possible sur le dos d’un cheval sauvage. Parmi les concurrents, celui ayant la durée la plus longue passée sur l’animal indompté est le gagnant.

Pour pratiquer ce sport, il existe des endroits spécialisés, surtout en Amérique. À notre époque, il est possible de retrouver les mêmes sensations que dans un véritable rodéo en allant dans les fêtes foraines, car il y existe des chevaux mécaniques qui simulent les ruades de l’animal. Quoi de plus naturel que de choisir cette magnifique image d’un cavalier essayant tant bien que mal de rester sur la bête pour vous donner du pep. À sa vue, tous vos souvenirs remonteront d’un coup en surface, libérant du même coup de l’adrénaline dans vos veines. Tellement le sticker dégage un réalisme des plus effarants. Voilà, une belle alternative pour retrouver votre dynamisme.

Disponible sur la boutique en ligne de Pop Sticker, cet adhésif décoratif y est présent dans diverses dimensions afin qu’il s’intègre au mieux dans votre maison. Le dessinateur a mis beaucoup de soin sur les détails afin de retranscrire la beauté et la fougue de cette noble monture et le courage indéfectible du cavalier dans cet affrontement éphémère. Avec cet ornement hors du commun, votre séjour n’en sera que transfiguré. De plus, par l’originalité du support, une touche de modernité s’imposera dans votre demeure afin d’y diffuser une ambiance originale et classe.

Pour d’autres idées de déco, faites un tour d’horizon sur cette boutique de e-commerce. En effet, le site est spécialisé dans la vente des autocollants de décoration. Des centaines de stickers vous y attendent. Grâce aux nombreux thèmes, vous y trouverez votre bonheur pour votre chambre. Et pourquoi pas pour toute la maison ? Pour un thème sur le rodéo par exemple, ou qui se rapproche du monde de cowboy, vous aurez encore bien des choix à faire mis à part celui qu’on vient juste de vous parler.

Pour d’autres idées de déco, faites un tour d’horizon sur cette boutique de e-commerce. En effet, le site est spécialisé dans la vente des autocollants de décoration. Des centaines de stickers vous y attendent. Grâce aux nombreux thèmes, vous y trouverez votre bonheur pour votre chambre. Et pourquoi pas pour toute la maison ? Pour un thème sur le rodéo par exemple, ou qui se rapproche du monde de cowboy, vous aurez encore bien des choix à faire mis à part celui qu’on vient juste de vous parler.

48 heures après avoir payé en ligne, vous aurez entre vos mains l’objet de votre convoitise. Pour les récalcitrants de ce type de paiement, le site a opté pour l’utilisation du système SSL pour rassurer ces clients. SSL est une technologie de transfert de données ultrasécurisées que certaines de nos banques utilisent. Il ne vous restera plus le mettre en place pour jouir de votre intérieur complètement exalté par la présence de ce sticker.

Tags:

Tout pour réussir

L’Anglais John Boorrnan a souvent eu un regard sans concession sur l’Amérique (« Délivrance » ou «Le point de non retour») et un goût pour les histoires initiatiques (« Léo the Last » ou « La Forêt d’Emeraude »). Mais, avec son précédent film, « Hope and glory », Boorman montrait son goût assumé pour la tendresse et l’optimisme, quelles que soient les catastrophes qui vous tombent sur la tête. On retrouve cela dans « Tout pour réussir » fable tendre pour les individus mais acide envers la société ! Dans ce film écrit avec sa fille Telsche, Boorman dénonce deux nouvelles tendances de notre société la jeune génération qui n’a plus envie de quitter le nid familial.., et la pauvreté soudaine, le chômage du jour au lendemain, qui peut frapper n’importe qui. John Boorman traite ces deux thèmes graves par le sourire et même par le rire. Et il situe son action dans cette mégalopole en décomposition, où cohabitent les fortunés « Yuppies » et des milliers de sans-abri !

L’Anglais John Boorrnan a souvent eu un regard sans concession sur l’Amérique (« Délivrance » ou «Le point de non retour») et un goût pour les histoires initiatiques (« Léo the Last » ou « La Forêt d’Emeraude »). Mais, avec son précédent film, « Hope and glory », Boorman montrait son goût assumé pour la tendresse et l’optimisme, quelles que soient les catastrophes qui vous tombent sur la tête. On retrouve cela dans « Tout pour réussir » fable tendre pour les individus mais acide envers la société ! Dans ce film écrit avec sa fille Telsche, Boorman dénonce deux nouvelles tendances de notre société la jeune génération qui n’a plus envie de quitter le nid familial.., et la pauvreté soudaine, le chômage du jour au lendemain, qui peut frapper n’importe qui. John Boorman traite ces deux thèmes graves par le sourire et même par le rire. Et il situe son action dans cette mégalopole en décomposition, où cohabitent les fortunés « Yuppies » et des milliers de sans-abri !

« Tout pour réussir »raconte comment des gosses de riches sont soudain confrontés à la réalité de la vie, lorsque leur père les met à la porte et leur offre, pour nouveau foyer, une maison décrépite de Brooklyn. Mais le père va bientôt les rejoindre, suite à un mauvais coup de bourse… et redécouvrir avec eux les plaisirs simples de la famille et de la fraternité. Une belle histoire servie par la complicité de quelques comédiens tout à fait réjouissante. Christopher Plummer est génialement… méconnaissable !

Tags:

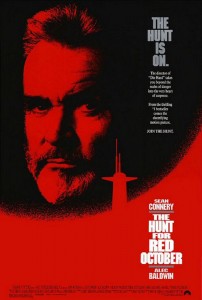

A la poursuite d’octobre rouge

1984, l’URSS lance un sous-marin expérimental, l’Octobre Rouge, sous le commandement d’un as de la marine soviétique, le capitaine Marks Ramius. Ce nouveau modèle est doté d’un système de propulsion qui le rend quasiment indétectable. Partis pour un essai de routine, Ramius et les officiers qui l’accompagnent décident de changer l’ordre de mission et se dirigent à toutes vapeurs vers les Etats-Unis, sans se faire repérer, les ogives nucléaires du bâtiment prêtes à fonctionner. A Washington, un seul homme est capable d’interpréter la manœuvre de Ramius qui sème la panique à la Maison Blanche aussi bien qu’au Kremlin, Jack Ryan, analyste de la C.I.A. Revanche, provocation, acte de démence ou fuite vers l’Ouest ? le jeu d’échecs peut débuter…

1984, l’URSS lance un sous-marin expérimental, l’Octobre Rouge, sous le commandement d’un as de la marine soviétique, le capitaine Marks Ramius. Ce nouveau modèle est doté d’un système de propulsion qui le rend quasiment indétectable. Partis pour un essai de routine, Ramius et les officiers qui l’accompagnent décident de changer l’ordre de mission et se dirigent à toutes vapeurs vers les Etats-Unis, sans se faire repérer, les ogives nucléaires du bâtiment prêtes à fonctionner. A Washington, un seul homme est capable d’interpréter la manœuvre de Ramius qui sème la panique à la Maison Blanche aussi bien qu’au Kremlin, Jack Ryan, analyste de la C.I.A. Revanche, provocation, acte de démence ou fuite vers l’Ouest ? le jeu d’échecs peut débuter…

Remarquablement mis en scène par le réalisateur de « Piège de cristal », ce film d’aventures «à l’ancienne » s’appuie sur un scénario un peu hors d’actualités mais parfaitement construit. L’interprétation de Sean Connery est sans faille, comme d’habitude, et l’on admire le talent d’un Alec Baldwin trop peu reconnu en France malgré ses prestations dans « Veuve mais pas trop », « Beetlejuice », « Talk radio » ou « Great balls of fire » Ces deux là sont fort bien entourés par des comédiens aussi talentueux que Scott Glenn, James Earl Jones et Sam Neill, Bref, c’est du bon spectacle, du divertissement solide et intelligent. A voir d’urgence.

Tags:

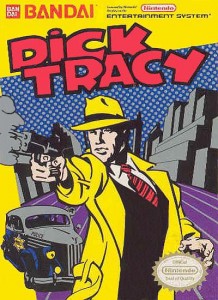

Dick Tracy à l’écran

De 1937 à 1941, la Compagnie République produit quatre « serials » de quinze épisodes mettant en scène Dick Tracy : « Dick Tracy » (1937(, « Dick Tracy returns » (1938), « Dick Tracy’s G-Men » (1 939) et « Dick Tracy versus crime » (1941) redistribué plus tard sous le titre « Dick Tracy versus Phantom Empire ». Le détective y était incarné par Ralph Byrd qui fit carrière dans les films d’aventures. «Je considère que Ralph Byrd a été une excellente incarnation de Dick Tracy » écrit Gould en 1978. Après la guerre, en 1945, la RKO décide de reprendre le flambeau avec « Dick Tracy Detective » (1945) de William Berke et « Dick Tracy versus Cueball » (1946) de Gordon Douglas. Morgan Conway remplace ‘Ralph Byrd, mais a du mal à s’imposer. Comme on peut le lire dans « T.V. Mo vies » de Leonard Maltin : « Conway fait de son mieux, mais Byrd est le Tracy cinématographique définitif. » L’année suivante, Byrd incarne à nouveau Tracy dans « Dick Tracy’s dilem-na » et « Dick Tracy meets Gruesonne », tous deux signés John Rawlins. Malgré la prestation de « Gruesome » Boris Karloff, les deux films, fort médiocrement réalisés, ne connaissent pas le succès et la série s’arrête là. Ralph Byrd reprend pourtant du service en 1950 et 1951 dans cinq épisodes de 30 mn produits pour le petit écran. Mais la mort de Byrd, victime d’une crise cardiaque le 18 août 1952, interrompt cette nouvelle série. « En 1961, U.P.A. Pictures réconcilie enfin bande dessinée et cinéma en présentant à la télévision le « Dick Tracy Cartoon Show », précise Jean-Claude Romer (« Giff-Wiff », août 66), « une série de cent trente épisodes de cinq minutes dans laquelle apparaissent les personnages de Hemlock Holmes, Joe Jitsu, Strambled Yeggs, Heap O’Callory, série pour laquelle Chester Gould lui-même est engagé (il n’est jamais trop tard…) comme conseiller artistique ».

De 1937 à 1941, la Compagnie République produit quatre « serials » de quinze épisodes mettant en scène Dick Tracy : « Dick Tracy » (1937(, « Dick Tracy returns » (1938), « Dick Tracy’s G-Men » (1 939) et « Dick Tracy versus crime » (1941) redistribué plus tard sous le titre « Dick Tracy versus Phantom Empire ». Le détective y était incarné par Ralph Byrd qui fit carrière dans les films d’aventures. «Je considère que Ralph Byrd a été une excellente incarnation de Dick Tracy » écrit Gould en 1978. Après la guerre, en 1945, la RKO décide de reprendre le flambeau avec « Dick Tracy Detective » (1945) de William Berke et « Dick Tracy versus Cueball » (1946) de Gordon Douglas. Morgan Conway remplace ‘Ralph Byrd, mais a du mal à s’imposer. Comme on peut le lire dans « T.V. Mo vies » de Leonard Maltin : « Conway fait de son mieux, mais Byrd est le Tracy cinématographique définitif. » L’année suivante, Byrd incarne à nouveau Tracy dans « Dick Tracy’s dilem-na » et « Dick Tracy meets Gruesonne », tous deux signés John Rawlins. Malgré la prestation de « Gruesome » Boris Karloff, les deux films, fort médiocrement réalisés, ne connaissent pas le succès et la série s’arrête là. Ralph Byrd reprend pourtant du service en 1950 et 1951 dans cinq épisodes de 30 mn produits pour le petit écran. Mais la mort de Byrd, victime d’une crise cardiaque le 18 août 1952, interrompt cette nouvelle série. « En 1961, U.P.A. Pictures réconcilie enfin bande dessinée et cinéma en présentant à la télévision le « Dick Tracy Cartoon Show », précise Jean-Claude Romer (« Giff-Wiff », août 66), « une série de cent trente épisodes de cinq minutes dans laquelle apparaissent les personnages de Hemlock Holmes, Joe Jitsu, Strambled Yeggs, Heap O’Callory, série pour laquelle Chester Gould lui-même est engagé (il n’est jamais trop tard…) comme conseiller artistique ».

Laissons Gould lui-même conclure sur cette première vague de films pour le grand et le petit écran : « Chaque fois, il s’est agi de bons films d’une part, et d’une bonne source de revenus d’autre part. » Warren Beatty a découvert Dick Tracy dans son enfance. C’est pourquoi il a choisi de placer l’action de son film à cette époque. C’est une période de ma vie que j’aime beaucoup » dit-il. « Je dirais simplement qu’elle m’émeut. Juste avant la guerre, l’Amérique était en quelque sorte naïve en ce qui concerne les problèmes du Bien et du Mal, de la Loi et de l’Ordre. C’étaient les derniers jours d’innocence. Juste avant que le pays ne perde cette innocence. » Mais comment porter une bande dessinée à l’écran ? Les conventions du genre sont les suivantes : l’action est discontinue, le cadre ne bouge pas, les couleurs sont primaires, les personnages n’ont que deux dimensions et ils sont souvent caricaturaux. Pour les personnages secondaires c’est-à-dire les « méchants » Beatty décide d’avoir recours à des maquillages et à des prothèses. Mais pas pour les « héros ». « Personne ne peut ressembler au Dick Tracy de la bande dessinée et toucher le public comme il se doit dans ce genre de film » dit-il. « Il est très difficile de porter des maquillages grotesques et de garder l’attention du public. Le personnage est réduit à son apparence, et le public devient distrait. Ce n’est pas la même chose avec les « méchants ». Pour eux, ça fonctionne. Ça fonctionne particulièrement bien avec Al Pacino qui, dans le rôle de Big Boy Caprice, s’en donne à cœur joie. Il campe un gangster grimaçant et infâme, à faire pâlir de jalousie le Jack Nicholson de « Batman ». « Les personnages sont des stéréotypes » dit Milena Canonero, qui a dessiné les costumes, « aussi leur originalité dépend-elle de la façon dont on les présente. Si vous regardez les bandes dessinées originales en couleur, elles sont très simples.

Celles entre 1930 et le début des années 40 utilisent cinq à six couleurs, pas plus. Je me suis limitée à ces couleurs. Et j’ai essayé de rendre les personnages un peu plus intéressants en soignant leur coiffure, leur cravate, tout ce que je pouvais trouver. » C’est donc par la couleur, plus que par la caractérisation des personnages, que Warren Beatty a essayé d’être fidèle à l’esprit du comic-strip, tout en pouvant ajouter une dimension émotionnelle aux personnages principaux. A sa demande, Milena Canonero a réduit sa palette, pour les costumes (et Richard Sylbert pour les décors) à une dizaine de couleurs de base : rouge, rose, orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo, noir et blanc. Chaque bleu utilisé dans le film est toujours le même. Tous les jaunes sont celui du costume de Dick Tracy. « Parfois les matériaux utilisés réagissent différemment à la lumière » dit Milena Canonero. « Il peut paraître des nuances. Mais, en fait, il n’y a que ces dix couleurs. Il n’y a pas de marron, pas de gris. » Résultat : tout est stylisé à l’extrême, comme purifié. Nous sommes dans un univers légèrement décalé par rapport au monde réel. Un univers qui n’est pas non plus celui de la comédie musicale. C’est l’univers « Dick Tracy », qu’a bien reconnu la fille de Chester Gould (celui-ci est mort en mai 1985, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans). Il faut dire que pour mener à bien son projet, Warren Beatty s’est entouré d’une équipe de choc : Richard Sylbert aux décors, Vittorio Storaro (« Apocalypse Now ») à la photographie, Milena Canonero aux costumes et… Madonna chantant Stephen Sondheim. Les gens impliqués dans « Dick Tracy » ont totalisé jusqu’ici, ensemble, soixante-trois nominations aux Oscars. Beatty lui-même a été sélectionné quatre fois, et dans différentes catégories, pour « Reds » et « Le ciel peut attendre ». Quant aux personnages principaux, qui devraient être multidimensionnels, Beatty ne s’est pas trompé en choisissant sa compagne du moment, Madonna.

Celles entre 1930 et le début des années 40 utilisent cinq à six couleurs, pas plus. Je me suis limitée à ces couleurs. Et j’ai essayé de rendre les personnages un peu plus intéressants en soignant leur coiffure, leur cravate, tout ce que je pouvais trouver. » C’est donc par la couleur, plus que par la caractérisation des personnages, que Warren Beatty a essayé d’être fidèle à l’esprit du comic-strip, tout en pouvant ajouter une dimension émotionnelle aux personnages principaux. A sa demande, Milena Canonero a réduit sa palette, pour les costumes (et Richard Sylbert pour les décors) à une dizaine de couleurs de base : rouge, rose, orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo, noir et blanc. Chaque bleu utilisé dans le film est toujours le même. Tous les jaunes sont celui du costume de Dick Tracy. « Parfois les matériaux utilisés réagissent différemment à la lumière » dit Milena Canonero. « Il peut paraître des nuances. Mais, en fait, il n’y a que ces dix couleurs. Il n’y a pas de marron, pas de gris. » Résultat : tout est stylisé à l’extrême, comme purifié. Nous sommes dans un univers légèrement décalé par rapport au monde réel. Un univers qui n’est pas non plus celui de la comédie musicale. C’est l’univers « Dick Tracy », qu’a bien reconnu la fille de Chester Gould (celui-ci est mort en mai 1985, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans). Il faut dire que pour mener à bien son projet, Warren Beatty s’est entouré d’une équipe de choc : Richard Sylbert aux décors, Vittorio Storaro (« Apocalypse Now ») à la photographie, Milena Canonero aux costumes et… Madonna chantant Stephen Sondheim. Les gens impliqués dans « Dick Tracy » ont totalisé jusqu’ici, ensemble, soixante-trois nominations aux Oscars. Beatty lui-même a été sélectionné quatre fois, et dans différentes catégories, pour « Reds » et « Le ciel peut attendre ». Quant aux personnages principaux, qui devraient être multidimensionnels, Beatty ne s’est pas trompé en choisissant sa compagne du moment, Madonna.

Elle symbolise le sexe en chanteuse de boîte de nuit, elle est une blonde platinée mythique (passe le fantôme de Jean Harlow). En robe, vertigineusement décolletée, elle est l’héroïne idéale du roman noir, intouchable et vulnérable à la fois. Ce qui pourrait être résumé par sa réplique la plus sublime : « Je ne te demande pas de coucher avec moi. Je te demande de me dire que tu en as envie. » Dick Tracy est un drôle de mélange. Il joue le « look » tout en s’en méfiant : il fait côtoyer caricature et sentiments vrais ; il joue sur la distance tout en tablant sur l’émotion. « Je suppose que l’expérience a dû être schizophrénique pour Beatty », dit le monteur Richard Marks. Parfois, quand nous regardions ensemble une séquence, je ne savais plus si je devais l’appeler Dick ou Warren. » Laissons le mot de la fin à Madonna : « Dick Tracy est un solitaire. Quelqu’un de très intelligent. C’est aussi un flic. Warren est tâtillon comme un flic et vérifie tout, depuis vos chaussures jusqu’à vos mèches de cheveux. Il étudie les gens intensément. Il vous soutire ce qu’il veut. Et après avoir tout déballé, vous vous rendez compte que vous avez tout dit à ce parfait étranger sans que lui ne vous dise rien. Et il fait tout cela en vous mettant à l’aise. Il vous séduit pour que vous lui déballiez tout. Je crois donc devoir dire que c’est un séducteur. Mon personnage, Breathless, l’aime beaucoup. Moi aussi.»

Tags:

Un héros violent

En septembre 1931, Chester Gould envoie au « Tribune Syndicate » de Chicago un projet intitulé « Plain Clothes Tracy » c’est-à-dire : « policier en civil ». Les dimanches 4 et 11 octobre paraissent dans « The Detroit Mirror », deux planches en couleurs introduisant Dick Tracy (« Dick » signifiant en argot détective). Et le lundi 12 octobre commence vraiment, en noir et blanc, et dans « The New York Daily News », la première aventure du policier justicier. L’année suivante, Gould rejoindra « The Chicago Tribune ». L’aventure va durer quarante-six ans, jusqu’au 25 décembre 1967, au rythme de six bandes quotidiennes en noir et blanc et d’une page du dimanche en couleur. Le départ à la retraite de Chester Gould ne signifie pas pour autant la mort de son héros dont les aventures sont reprises par de très proches collaborateurs. En 1978, Gould fait le bilan dans une lettre à Leguèbe : « J’ai toujours écrit mes propres récits. Je les ai illustrés pendant très exactement quarante-six ans, deux mois et vingt-et-un jours. Cela dit, si le travail d’équipe artiste écrivain aboutit à un bon produit, tant mieux ! C’est le produit final qui compte. Mon ancien assistant, Rick Fletcher, assure dorénavant le dessin de Dick Tracy. J’ai très souvent des réunions avec l’écrivain qui assure les scénarios, un jeune auteur du nom de Max Collins. » (Après 1983, Dick Locker a pris la succession de Rick Fletcher NDLR.)

D’où vient Dick Tracy ? Divers spécialistes trop nombreux à citer ont parlé de l’influence du roman populaire, du « sérial », de la littérature « série noire », du western. Gould, lui, répondait à la question de Leguèbe : « Dick Tracy est-il un fleuron du thriller américain ? » par : « Absolument pas. Si, par là, vous sous-entendez que Tracy est l’aboutissement des romans de mystère et des films policiers à suspense, c’est exactement le contraire qui s’est produit. » Quoi qu’il en soit, « Dick Tracy » illustre la lutte du Bien (un flic représentant la Loi et l’Ordre) contre le Mal (« protéiforme et multi-changeant» selon les termes de Francis Lacassin) dans un décor de ville de béton. Signe particulier : la violence. « La bande de Chester Gould est un musée de la mort atroce », écrit Francis Lacassin (« Dick Tracy ». vol 2/Futuropolis). « On meurt quelquefois par balles et plus souvent par combustion, électrocution, vitriolisation, décapitation, ainsi que par bris de verre et glace. Le sujet est mordu, tronçonné, poignardé, déchiqueté, pendu, strangulé, écartelé, enfermé, vivant dans un tronc d’arbre creux, immergé, asphyxié… » La ville, le flic, le mal : l’ossature du roman et du film noir. Mais sans doute faut-il chercher dans le succès de la bande dessinée la réponse fantasmatique à des problèmes qui rongent le cœur de l’Amérique. Comme l’écrit Bob Swain (« Dick Tracy. » vol 3.) : « excessive, audacieuse, parfois même démesurée, Dick Tracy est la plus américaine des bandes dessinées américaines. » L’Amérique dans toutes ses folies, dans toutes ses angoisses, avec sa laideur, ses difformités et ses idéalismes.

D’où vient Dick Tracy ? Divers spécialistes trop nombreux à citer ont parlé de l’influence du roman populaire, du « sérial », de la littérature « série noire », du western. Gould, lui, répondait à la question de Leguèbe : « Dick Tracy est-il un fleuron du thriller américain ? » par : « Absolument pas. Si, par là, vous sous-entendez que Tracy est l’aboutissement des romans de mystère et des films policiers à suspense, c’est exactement le contraire qui s’est produit. » Quoi qu’il en soit, « Dick Tracy » illustre la lutte du Bien (un flic représentant la Loi et l’Ordre) contre le Mal (« protéiforme et multi-changeant» selon les termes de Francis Lacassin) dans un décor de ville de béton. Signe particulier : la violence. « La bande de Chester Gould est un musée de la mort atroce », écrit Francis Lacassin (« Dick Tracy ». vol 2/Futuropolis). « On meurt quelquefois par balles et plus souvent par combustion, électrocution, vitriolisation, décapitation, ainsi que par bris de verre et glace. Le sujet est mordu, tronçonné, poignardé, déchiqueté, pendu, strangulé, écartelé, enfermé, vivant dans un tronc d’arbre creux, immergé, asphyxié… » La ville, le flic, le mal : l’ossature du roman et du film noir. Mais sans doute faut-il chercher dans le succès de la bande dessinée la réponse fantasmatique à des problèmes qui rongent le cœur de l’Amérique. Comme l’écrit Bob Swain (« Dick Tracy. » vol 3.) : « excessive, audacieuse, parfois même démesurée, Dick Tracy est la plus américaine des bandes dessinées américaines. » L’Amérique dans toutes ses folies, dans toutes ses angoisses, avec sa laideur, ses difformités et ses idéalismes.

L’Amérique tout court.« Dick Tracy » nous a bouleversés, fascinés. La bande de Chester Gould est une sorte de miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. Certes, un miroir déformant mais reflétant des images d’une Amérique troublée, en crise, chaotique où, dans la pensée des Américains, le Bien s’affronte quotidiennement avec le Mal. Bref, « Dick Tracy » est le reflet, exagéré mais juste, de la société américaine de 1931 à nos jours. Le paradoxe étant que cette bande parfois censurée pour son sadisme et sa violence soit aujourd’hui à l’origine d’un film Disney Touchstone, réalisé par Warren Beatty, dont la déclaration d’intention était qu’il voulait que le film rappelle « une époque d’innocence en Amérique ».

Tags:

Le père de Dick Tracy

Chester Gould naît le 20 novembre 1890 à Pawnee (Oklahoma). Son père était peintre mais il ne semble pas que cela l’ait influencé puisqu’il déclare en 1978 : «Je n’ai jamais été intéressé par les peintres ou les illustrateurs. A l’âge de sept ans, j’ai réalisé mes premiers cartoons. » Après de brèves études, il devient dessinateur sportif à Oklahoma City. Complètement démuni, il émigre à Chicago. Pendant six ans, il exécute des travaux qui ne rencontrent aucun succès auprès des éditeurs. Nous sommes à la fin des années 20. Le 18′ amendement instaure la prohibition et engendre l’âge d’or du gangstérisme. Dix ans plus tard, la corruption gangrène les politiciens et les grandes villes. C’est alors que Chester Gould crée Dick Tracy. Il écrit à Eric Leguèbe du Parisien Libéré : « J’ai décidé qu’il devrait y avoir une bande quotidienne sur le thème de la loi et de l’ordre. Un jour du printemps 1931, je me suis mis à ma table de travail et j’ai commencé à dessiner. »

Tags:

Attention remakes !

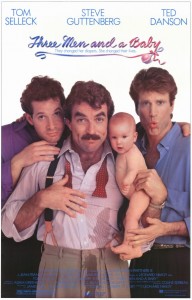

Plagiat, imitation, copie conforme, vol manifeste ? Le remake est un art difficile. Mais un art tout de même, surtout quand on le revendique.., autant dire jamais. Et puis, proche du remake, il y a un phénomène nouveau qui s’appelle « l’américanisation ». C’est un phénomène récent qui tendrait à prouver qu’il existe un réel fossé culturel entre la France et les Etats-Unis : « Cousin-cousine » de Tacchela (1975) a donné « Cousins » (1989,) et la parenté se fait de plus en plus éloignée entre les deux films. Les stéréotypes de la petite bourgeoisie française passent difficilement les frontières. Remaniés façon middle-classes américaines, ils ne sont plus des stéréotypes mais des réalités ! « Trois hommes et un couffin » (1985) a donné « Trois hommes et un bébé » et si les personnages y sont moins caricaturaux, l’intrigue, elle, est mieux ficelée. A noter que la version américaine s’attarde moins sur les aspects pipi-caca que la version française puritanisme oblige… et que le film y perd en authenticité. Ces films étaient des succès dans leur pays d’origine, mais le public américain est loin d’être prêt à lire les sous-titres et ne supporte les doublages approximatifs que pour les films de kung-fu, ce qui en dit long sur le public visé. Il est tout juste prêt à accepter qu’il existe, ailleurs qu’aux Etats-Unis, une industrie du cinéma ! Alors, va pour l’américanisation. La recette loin d’être au point consiste à gommer les allusions culturelles et ne garder du scénario qu’un squelette. Autant dire qu’on court au désastre car si les squelettes d’Isabella Rossellini et de ma concierge de l’avenue Ledru-Rollin offrent des similitudes, c’est encore l’emballage qui donne du prix au cadeau comme dirait Lio ! Ça n’empêche pas Hollywood d’être à la recherche de ce qui se fait de mieux en matière de scénarios, et dans ce créneau, la France est en bonne position. Voyez plutôt Coline Serreau. Devenue en peu de temps la « mascotte » d’Hollywood, elle risque d’être la première réalisatrice française à y faire sa loi.

Plagiat, imitation, copie conforme, vol manifeste ? Le remake est un art difficile. Mais un art tout de même, surtout quand on le revendique.., autant dire jamais. Et puis, proche du remake, il y a un phénomène nouveau qui s’appelle « l’américanisation ». C’est un phénomène récent qui tendrait à prouver qu’il existe un réel fossé culturel entre la France et les Etats-Unis : « Cousin-cousine » de Tacchela (1975) a donné « Cousins » (1989,) et la parenté se fait de plus en plus éloignée entre les deux films. Les stéréotypes de la petite bourgeoisie française passent difficilement les frontières. Remaniés façon middle-classes américaines, ils ne sont plus des stéréotypes mais des réalités ! « Trois hommes et un couffin » (1985) a donné « Trois hommes et un bébé » et si les personnages y sont moins caricaturaux, l’intrigue, elle, est mieux ficelée. A noter que la version américaine s’attarde moins sur les aspects pipi-caca que la version française puritanisme oblige… et que le film y perd en authenticité. Ces films étaient des succès dans leur pays d’origine, mais le public américain est loin d’être prêt à lire les sous-titres et ne supporte les doublages approximatifs que pour les films de kung-fu, ce qui en dit long sur le public visé. Il est tout juste prêt à accepter qu’il existe, ailleurs qu’aux Etats-Unis, une industrie du cinéma ! Alors, va pour l’américanisation. La recette loin d’être au point consiste à gommer les allusions culturelles et ne garder du scénario qu’un squelette. Autant dire qu’on court au désastre car si les squelettes d’Isabella Rossellini et de ma concierge de l’avenue Ledru-Rollin offrent des similitudes, c’est encore l’emballage qui donne du prix au cadeau comme dirait Lio ! Ça n’empêche pas Hollywood d’être à la recherche de ce qui se fait de mieux en matière de scénarios, et dans ce créneau, la France est en bonne position. Voyez plutôt Coline Serreau. Devenue en peu de temps la « mascotte » d’Hollywood, elle risque d’être la première réalisatrice française à y faire sa loi.

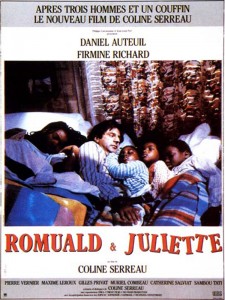

En 1985, « Trois hommes et un couffin » est acheté par les studios Disney et remanié à l’américaine. Cela donne « Trois hommes et un bébé » réalisé par Leonard Nimoy. Le film rapporte plus de 200 millions de dollars. Cela ne veut pas dire que Coline Serreau est ravie du résultat, mais peu importe puisque les studios Disney sont séduits par son dernier film « Romuald et Juliette » et l’ont engagée pour écrire et diriger le remake américain. Cela avant même que la copie française ne soit achevée. En attendant la sortie américaine de la version française (!), Coline Serreau vit à Santa Monica, révisant et adaptant le scénario en vue du remake qu’elle doit commencer à tourner cet été avec Richard Dreyfus dans le rôle principal (le rôle de la femme de ménage n’a pas encore été attribué). Des remakes de films « made in France », il y en a beaucoup: « Three fugitives » (Les fugitifs), « The man with one red shoe », « Breathless » (A bout de souffle, made in USA), pour ne citer que les plus célèbres. Sauf exception, la plupart de ces remakes américains manquent de punch une fois transposés de Paris à Seattle, New York ou San Francisco. A croire que les films français et américains reflètent une autre réalité, une réalité qui dépasse les décors et l’environnement. Dans un film français, un homme qui va et vient entre sa femme et sa maîtresse, ça ne pose pas de problème. Dans un film américain, on se doit d’analyser le comportement de l’homme ! Bien que peu disposée à critiquer les autres remakes français, Coline Serreau défend l’idée qu’il y ait un système d’écriture différent en France. « En France, la plupart des réalisateurs sont des écrivains, dit-elle, et ils sont complètement libres. Ils écrivent une histoire qui leur tient à cœur. A Hollywood, les gens écrivent des histoires qui peuvent faire du fric. » Comment expliquer le suc-cès de Coline Serreau aux Etats-Unis ? D’abord, « Trois hommes et un couffin » a remporté un succès international, pas seulement américain. Et malgré les chiffres du box-office, la version française et la version américaine n’ont reçu qu’un accueil modéré de la part des critiques. Mais Coline Serreau a su soulever une bonne question au moment propice : de plus en plus d’hommes s’occupent seuls de leurs enfants, le sujet fait la joie des talk-shows, le créneau est porteur.

En 1985, « Trois hommes et un couffin » est acheté par les studios Disney et remanié à l’américaine. Cela donne « Trois hommes et un bébé » réalisé par Leonard Nimoy. Le film rapporte plus de 200 millions de dollars. Cela ne veut pas dire que Coline Serreau est ravie du résultat, mais peu importe puisque les studios Disney sont séduits par son dernier film « Romuald et Juliette » et l’ont engagée pour écrire et diriger le remake américain. Cela avant même que la copie française ne soit achevée. En attendant la sortie américaine de la version française (!), Coline Serreau vit à Santa Monica, révisant et adaptant le scénario en vue du remake qu’elle doit commencer à tourner cet été avec Richard Dreyfus dans le rôle principal (le rôle de la femme de ménage n’a pas encore été attribué). Des remakes de films « made in France », il y en a beaucoup: « Three fugitives » (Les fugitifs), « The man with one red shoe », « Breathless » (A bout de souffle, made in USA), pour ne citer que les plus célèbres. Sauf exception, la plupart de ces remakes américains manquent de punch une fois transposés de Paris à Seattle, New York ou San Francisco. A croire que les films français et américains reflètent une autre réalité, une réalité qui dépasse les décors et l’environnement. Dans un film français, un homme qui va et vient entre sa femme et sa maîtresse, ça ne pose pas de problème. Dans un film américain, on se doit d’analyser le comportement de l’homme ! Bien que peu disposée à critiquer les autres remakes français, Coline Serreau défend l’idée qu’il y ait un système d’écriture différent en France. « En France, la plupart des réalisateurs sont des écrivains, dit-elle, et ils sont complètement libres. Ils écrivent une histoire qui leur tient à cœur. A Hollywood, les gens écrivent des histoires qui peuvent faire du fric. » Comment expliquer le suc-cès de Coline Serreau aux Etats-Unis ? D’abord, « Trois hommes et un couffin » a remporté un succès international, pas seulement américain. Et malgré les chiffres du box-office, la version française et la version américaine n’ont reçu qu’un accueil modéré de la part des critiques. Mais Coline Serreau a su soulever une bonne question au moment propice : de plus en plus d’hommes s’occupent seuls de leurs enfants, le sujet fait la joie des talk-shows, le créneau est porteur.

De façon similaire, « Romuald et Juliette » (rebaptisé ici « Mama, there’s a man in your bed ») raconte une histoire au moins aussi pertinente aux Etats-Unis qu’en France : une histoire d’amour entre un « executive » et une femme de ménage noire. Coline Serreau avoue avoir eu l’idée de départ de ce scénario lorsqu’elle était à Los Angeles en train de travailler sur « Trois hommes et un bébé ». Racisme et conflit de classe sociale… encore un sujet porteur aux Etats-Unis comme en France… Coline Serreau, dans son rôle de « Frenchie à Hollywood », est une exception. Les réalisateurs américains n’hésitent pas à retourner à des films passés et à s’en inspirer : les complots, les personnages, même des lignes entières de dialogue sont réutilisées pour des raisons qui dépassent l’aspect pratique de la chose. En décembre dernier, à la sortie de « Always », Spielberg parle du profond impact que le film «A guy named Joe » (un honnête homme), le film de 1943 de Victor Fleming, a eu sur lui. « Always » reprend non seulement les mêmes personnages principaux, mais de nombreuses situations du film de 1943. Spielberg avait onze ans lorsqu’il a vu le film pour la première fois. L’idée de reprendre « A guy named Joe » date de 1974. Il faudra neuf ans à Spielberg pour finir le script initial et finir, ce film… « venu du cœur ». Dans une interview, il admet que le film de Fleming a touché son âme : « C’est le deuxième film qui m’ait jamais fait pleurer et qui ne parle pas d’une biche. » Rassurant ! « A guy named Joe » est un typique film de guerre. Un super-pilote de chasse (Spencer Tracy) est abattu la nuit où il promet enfin à sa petite amie d’arrêter de voler pour des missions dangereuses. Renvoyé d’outre-tombe comme une présence fantomatique pour guider et entraîner un pilote novice, il réalise que lui-même a beaucoup de choses à apprendre. Il doit renoncer à son amour pour Dunne afin qu’elle puisse avancer dans la vie et tomber de nouveau amoureuse. Ce film baignait dans un contexte de guerre. Son public était en partie constitué de femmes de soldats, de petites amies et de familles de combattants soit morts, soit au combat. Lorsque Spielberg voit le film la première fois, c’est hors contexte et c’est à la télévision dans les années 50. Dès lors, son remake est imprégné de sa vision du film dans ce contexte-là, qui est différent de celui de sa sortie, en pleine crise. Remake de « A guy named Joe »? Non. Remake de « A guy named Joe » vu par Spielberg à la télévision dans les années 50? Oui. A croire qu’il faudrait chercher la définition de « remake » dans un dictionnaire de psychanalyse. Samuel Goldwyn junior, qui vient de produire « Stella » avec Bette Midler, ne se souvient même pas de la première fois Où il a vu le film « Stella Dallas », le film que son propre père produisit deux fois, la première fois comme film muet en 1925, la deuxième fois comme film parlant en 1937. Agé aujourd’hui de soixante-trois ans, Sam junior justifie sa décision en disant qu’il s’agit d’une histoire émotionnelle, et que « les films émotionnels sont très difficiles à trouver de nos jours ».

De façon similaire, « Romuald et Juliette » (rebaptisé ici « Mama, there’s a man in your bed ») raconte une histoire au moins aussi pertinente aux Etats-Unis qu’en France : une histoire d’amour entre un « executive » et une femme de ménage noire. Coline Serreau avoue avoir eu l’idée de départ de ce scénario lorsqu’elle était à Los Angeles en train de travailler sur « Trois hommes et un bébé ». Racisme et conflit de classe sociale… encore un sujet porteur aux Etats-Unis comme en France… Coline Serreau, dans son rôle de « Frenchie à Hollywood », est une exception. Les réalisateurs américains n’hésitent pas à retourner à des films passés et à s’en inspirer : les complots, les personnages, même des lignes entières de dialogue sont réutilisées pour des raisons qui dépassent l’aspect pratique de la chose. En décembre dernier, à la sortie de « Always », Spielberg parle du profond impact que le film «A guy named Joe » (un honnête homme), le film de 1943 de Victor Fleming, a eu sur lui. « Always » reprend non seulement les mêmes personnages principaux, mais de nombreuses situations du film de 1943. Spielberg avait onze ans lorsqu’il a vu le film pour la première fois. L’idée de reprendre « A guy named Joe » date de 1974. Il faudra neuf ans à Spielberg pour finir le script initial et finir, ce film… « venu du cœur ». Dans une interview, il admet que le film de Fleming a touché son âme : « C’est le deuxième film qui m’ait jamais fait pleurer et qui ne parle pas d’une biche. » Rassurant ! « A guy named Joe » est un typique film de guerre. Un super-pilote de chasse (Spencer Tracy) est abattu la nuit où il promet enfin à sa petite amie d’arrêter de voler pour des missions dangereuses. Renvoyé d’outre-tombe comme une présence fantomatique pour guider et entraîner un pilote novice, il réalise que lui-même a beaucoup de choses à apprendre. Il doit renoncer à son amour pour Dunne afin qu’elle puisse avancer dans la vie et tomber de nouveau amoureuse. Ce film baignait dans un contexte de guerre. Son public était en partie constitué de femmes de soldats, de petites amies et de familles de combattants soit morts, soit au combat. Lorsque Spielberg voit le film la première fois, c’est hors contexte et c’est à la télévision dans les années 50. Dès lors, son remake est imprégné de sa vision du film dans ce contexte-là, qui est différent de celui de sa sortie, en pleine crise. Remake de « A guy named Joe »? Non. Remake de « A guy named Joe » vu par Spielberg à la télévision dans les années 50? Oui. A croire qu’il faudrait chercher la définition de « remake » dans un dictionnaire de psychanalyse. Samuel Goldwyn junior, qui vient de produire « Stella » avec Bette Midler, ne se souvient même pas de la première fois Où il a vu le film « Stella Dallas », le film que son propre père produisit deux fois, la première fois comme film muet en 1925, la deuxième fois comme film parlant en 1937. Agé aujourd’hui de soixante-trois ans, Sam junior justifie sa décision en disant qu’il s’agit d’une histoire émotionnelle, et que « les films émotionnels sont très difficiles à trouver de nos jours ».

Comme « A star is born » (Une étoile est née) (trois remakes), « Stella Dallas » a déjà passé le test des remakes. « Make it again, Sam » (traduction approximative : « Refais-le moi ») lui aurait suggéré à plusieurs reprises son père. Junior, qui n’avait jamais fait un remake de sa vie, a résisté, « repoussant l’idée d’année en année » jusqu’à ce qu’il se lance finalement dans le projet. En s’y attaquant, il rend hommage à son père, c’est en tout cas ce qu’il prétend. Un psychanalyste dirait qu’il attaque l’image même de ce père tout-puissant en révisant son œuvre. Interrogé sur le fait qu’il entre en compétition avec son père même disparu et que les « Stella » vont être comparés, Junior répond : «Je suis trop vieux pour ça. Quand vous faites un film, vous le faites parce que, premièrement, vous le voulez, et deuxièmement, vous espérez que le public suivra. Je pense que le vieux film est merveilleux. Mais le personnage de la fille y était un peu léger. Le personnage de la fille est beaucoup plus fort dans la version 1989 que dans la version de Stanwyck. » Psychologiquement, la relation père-fils est un facteur important du remake. On entre dans le domaine du challenge, de la compétition.

Comme « A star is born » (Une étoile est née) (trois remakes), « Stella Dallas » a déjà passé le test des remakes. « Make it again, Sam » (traduction approximative : « Refais-le moi ») lui aurait suggéré à plusieurs reprises son père. Junior, qui n’avait jamais fait un remake de sa vie, a résisté, « repoussant l’idée d’année en année » jusqu’à ce qu’il se lance finalement dans le projet. En s’y attaquant, il rend hommage à son père, c’est en tout cas ce qu’il prétend. Un psychanalyste dirait qu’il attaque l’image même de ce père tout-puissant en révisant son œuvre. Interrogé sur le fait qu’il entre en compétition avec son père même disparu et que les « Stella » vont être comparés, Junior répond : «Je suis trop vieux pour ça. Quand vous faites un film, vous le faites parce que, premièrement, vous le voulez, et deuxièmement, vous espérez que le public suivra. Je pense que le vieux film est merveilleux. Mais le personnage de la fille y était un peu léger. Le personnage de la fille est beaucoup plus fort dans la version 1989 que dans la version de Stanwyck. » Psychologiquement, la relation père-fils est un facteur important du remake. On entre dans le domaine du challenge, de la compétition.

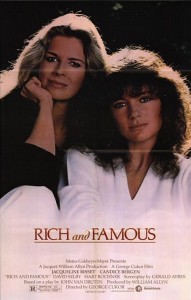

Une compétition qui existe aussi au niveau des acteurs. Dans le récent « Henry Va de Kenneth Branagh, Branagh défie Laurence Olivier… Et si Jessica Lange s’est surpassée dans le remake du « Facteur sonne toujours deux fois », c’est sans doute que l’ombre de la sublime Lana Turner planait sur le plateau. Un élément de nostalgie peut aussi accompagner le désir d’un réalisateur d’honorer une œuvre existante. En rajeunissant un film, il rend hommage à un travail durable. C’est une façon de voir comment certaines lignes s’inscrivent dans un nouveau contexte, qu’il s’agisse de décors, d’idées, de mode. Le film de George Cukor, de 1981, « Rich and famous » (Ri-ches et célèbres), avec Candice Bergen et Jacqueline Bisset, remet à jour le film de 1943 avec Bette Davis et Miriam Hopkins, « Old acquaintance » (L’impossible amour), qui ne pouvait, à l’époque, évidemment pas traiter du problème « stars des médias » et libération sexuelle typiquement sixties. Le film de Warren Beatty de 1978, « Le ciel peut attendre » ajoute un décor au film de 1941 « Here comes Mr Jordan » (Le défunt récalcitrant) et utilise le fait que le héros est un athlète pour se moquer de la tendance « saine et sportive » typiquement années 70. Le fait que « Stella Dallas » parle d’un parent célibataire a plus de portée aujourd’hui, pense Goldwyn junior, simplement parce que c’est une situation courante dans la société. Dans la série remakes-hommages, le film de Paul Mazursky « Willie and Phil » (1970), s’inspire directement de « Jules et Jim » de François Truffaut. Les héros de Mazursky se rendent à une projection de « Jules et Jim » et tombent ensuite amoureux d’une même femme. « Jules et Jim fait partie de ces films qui ont changé ma vision du cinéma, expliquait récemment Mazursky dans une interview, Truffaut était un des grands. Il a inspiré tout le monde. » Mais le réalisateur note que « Willie and Phil » bénéficie d’un traitement comique qui vise les problèmes de la libération sexuelle des années 70 alors que le film de Truffaut est « le plus romantique des films nihilistes… vous savez, la vie, la mort! » Pour Mazursky, il ne s’agit pas d’un remake mais d’un hommage. Quand Bob Rafelson réalise, en 1981, « Le facteur sonne toujours deux fois », il dit n’être pas inspiré par le film de Tay Garnett de 1946, mais par sa source : un roman policier de James M. Cain (qui a aussi fourni le scénario de « Mildred Pierce » (Le roman de Mildred Pierce). Rafelson dit avoir revisionné le film et avoir abandonné à la moitié en se disant : « Ils n’ont jamais lu le livre ». le film de Garnett se passe dans les années 40. Rafelson, lui, le replace en pleine dépression, comme dans le roman. Tous les arts passent par l’emprunt. On ne peut imaginer Mozart ou Beethoven sans passer par Haydn. Mais la ligne entre l’hommage et le dérivé, la copie et l’imitation peuvent parfois se révéler inconfortablement mince. «Je ne peux pas dire que « Always » soit un remake, dit Spielberg à propos de son m. Même si les personnages, le complot, et même certaines parties du dialogue du film de Fleming y sont présents ». « Willie and Phil » n’est d’aucune manière un remake de «Jules et Jim » et n’a jamais prétendu l’être », dit Mazursky. Même Rafelson nie le fait que « Le facteur sonne toujours deux fois » soit un remake. Paul Brickman, le réalisateur et co-auteur du récent « Men don’t leave » avec Jessica Lange se serait inspiré du film de 1980 de Moshe Mizrahi, « La vie continue », avec Annie Girardot. Mais le réalisateur affirme n’avoir jamais entendu parler de ce film. Le remake est un exercice de style difficile.

Une compétition qui existe aussi au niveau des acteurs. Dans le récent « Henry Va de Kenneth Branagh, Branagh défie Laurence Olivier… Et si Jessica Lange s’est surpassée dans le remake du « Facteur sonne toujours deux fois », c’est sans doute que l’ombre de la sublime Lana Turner planait sur le plateau. Un élément de nostalgie peut aussi accompagner le désir d’un réalisateur d’honorer une œuvre existante. En rajeunissant un film, il rend hommage à un travail durable. C’est une façon de voir comment certaines lignes s’inscrivent dans un nouveau contexte, qu’il s’agisse de décors, d’idées, de mode. Le film de George Cukor, de 1981, « Rich and famous » (Ri-ches et célèbres), avec Candice Bergen et Jacqueline Bisset, remet à jour le film de 1943 avec Bette Davis et Miriam Hopkins, « Old acquaintance » (L’impossible amour), qui ne pouvait, à l’époque, évidemment pas traiter du problème « stars des médias » et libération sexuelle typiquement sixties. Le film de Warren Beatty de 1978, « Le ciel peut attendre » ajoute un décor au film de 1941 « Here comes Mr Jordan » (Le défunt récalcitrant) et utilise le fait que le héros est un athlète pour se moquer de la tendance « saine et sportive » typiquement années 70. Le fait que « Stella Dallas » parle d’un parent célibataire a plus de portée aujourd’hui, pense Goldwyn junior, simplement parce que c’est une situation courante dans la société. Dans la série remakes-hommages, le film de Paul Mazursky « Willie and Phil » (1970), s’inspire directement de « Jules et Jim » de François Truffaut. Les héros de Mazursky se rendent à une projection de « Jules et Jim » et tombent ensuite amoureux d’une même femme. « Jules et Jim fait partie de ces films qui ont changé ma vision du cinéma, expliquait récemment Mazursky dans une interview, Truffaut était un des grands. Il a inspiré tout le monde. » Mais le réalisateur note que « Willie and Phil » bénéficie d’un traitement comique qui vise les problèmes de la libération sexuelle des années 70 alors que le film de Truffaut est « le plus romantique des films nihilistes… vous savez, la vie, la mort! » Pour Mazursky, il ne s’agit pas d’un remake mais d’un hommage. Quand Bob Rafelson réalise, en 1981, « Le facteur sonne toujours deux fois », il dit n’être pas inspiré par le film de Tay Garnett de 1946, mais par sa source : un roman policier de James M. Cain (qui a aussi fourni le scénario de « Mildred Pierce » (Le roman de Mildred Pierce). Rafelson dit avoir revisionné le film et avoir abandonné à la moitié en se disant : « Ils n’ont jamais lu le livre ». le film de Garnett se passe dans les années 40. Rafelson, lui, le replace en pleine dépression, comme dans le roman. Tous les arts passent par l’emprunt. On ne peut imaginer Mozart ou Beethoven sans passer par Haydn. Mais la ligne entre l’hommage et le dérivé, la copie et l’imitation peuvent parfois se révéler inconfortablement mince. «Je ne peux pas dire que « Always » soit un remake, dit Spielberg à propos de son m. Même si les personnages, le complot, et même certaines parties du dialogue du film de Fleming y sont présents ». « Willie and Phil » n’est d’aucune manière un remake de «Jules et Jim » et n’a jamais prétendu l’être », dit Mazursky. Même Rafelson nie le fait que « Le facteur sonne toujours deux fois » soit un remake. Paul Brickman, le réalisateur et co-auteur du récent « Men don’t leave » avec Jessica Lange se serait inspiré du film de 1980 de Moshe Mizrahi, « La vie continue », avec Annie Girardot. Mais le réalisateur affirme n’avoir jamais entendu parler de ce film. Le remake est un exercice de style difficile.

Un exercice d’humilité aussi. Certainement plus difficile à réaliser que d’ajouter une série de numéros à la queue d’un succès séquelles, vous avez dit séquelles ? — Mais les remakes sont mal vus.., et mal connus. Alors plutôt que d’annoncer la couleur, on emprunte par-ci, par-là, pour le pire ou le meilleur., on modernise, on américanise. La qualité des films s’en ressent. Si les metteurs en scène de théâtre faisaient autant de manières, on irait rarement au spectacle. Mais le théâtre ne rapporte pas, c’est bien connu, le théâtre est un art !

Tags: